2025年8月2日、埼玉県行田市で発生したマンホール転落事故は、下水道点検作業中の作業員4人全員が死亡するという痛ましい結果となりました。

この事故は、今年1月に発生した八潮市の道路陥没事故を受けた緊急点検作業中に起きたもので、日本のインフラ老朽化問題と作業員の安全対策について深刻な課題を投げかけています。

安全第一のはずの点検作業が、なぜこれほどの悲劇を招いたのでしょうか。

事故の詳細と被害者について

事故の概要

2025年8月2日午前9時25分頃、埼玉県行田市長野の埼玉県立行田特別支援学校近くのあぜ道で、下水道管の点検作業中に作業員4人がマンホール内に転落する事故が発生しました。

転落したのは全員50代の男性作業員で、最初に1人が転落した後、助けようとした同僚3人も次々とマンホール内に落下しました。

マンホールの構造は直径約60センチ、深さ約12~15メートルという縦穴状態で、内部には硫化水素が充満していました。午後4時すぎまでに全員が救助されましたが、4人全員の死亡が確認されました。

この事故の悲劇的な特徴は、助けようとした善意が連鎖的な犠牲を生んだことです。

被害者の会社・業者

複数の報道によると、作業員たちは行田市から委託を受けた業者の従業員でした。

東京新聞の報道では、

「行田市がさいたま浦和区に本社を置く三菱管理工業に委託していた」との記載があります。

当日は7人の作業員が下水道管の老朽化点検のための排水作業を行っていました。

事故現場の詳細な場所

現場の特定

事故現場は埼玉県行田市長野にある埼玉県立行田特別支援学校の近くのあぜ道です。

周辺は田んぼや用水路が入り組んだ農業地帯で、舗装されていない農道沿いにマンホールが設置されていました。

現場から約30メートル下流には直径2.6メートルの下水管があり、この下水管は1981年度に設置されたものでした。

JR行田駅から北東に約4キロメートルの位置にあり、近隣には埼玉古墳群や忍城址などの史跡も点在する地域です。

平穏な農村地域で、まさかこのような事故が起こるとは誰も予想していませんでした。

八潮市陥没事故との関連性

八潮市事故の概要

今回の行田市事故の背景には、2025年1月28日に発生した埼玉県八潮市の大規模道路陥没事故があります。この事故では、県道松戸草加線の交差点で直径約5メートル、深さ約10メートルの陥没が発生し、2トントラックが転落、74歳の男性運転手が死亡しました。

陥没の原因は直径4.75メートルの下水道管(昭和58年設置)の破損で、硫化水素による腐食が管を破壊し、土砂が流れ込んで空洞ができたことが判明しています。この事故により、関連する12市町の120万人に下水道使用の自粛が要請されるなど、広範囲に影響が及びました。

緊急点検の実施

八潮市事故を受けて、国土交通省は全国の下水道管理者に対して緊急点検を実施するよう要請しました。行田市での作業も、この緊急点検の一環として行われていたものです。

皮肉にも、安全を確保するための点検作業中に新たな悲劇が発生してしまいました。

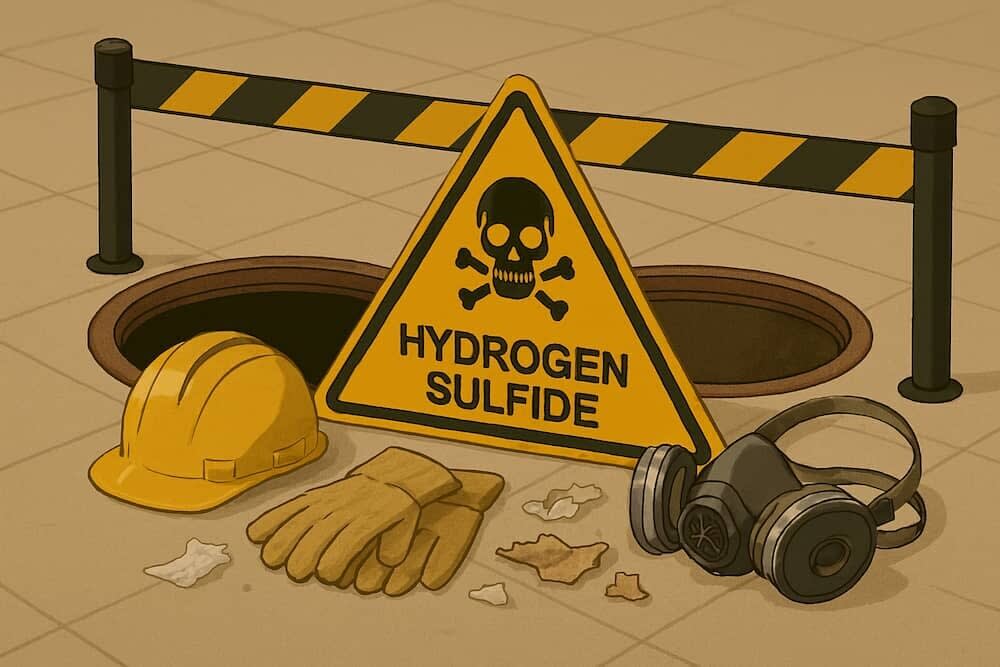

硫化水素中毒の恐ろしさ

見えない殺人ガス

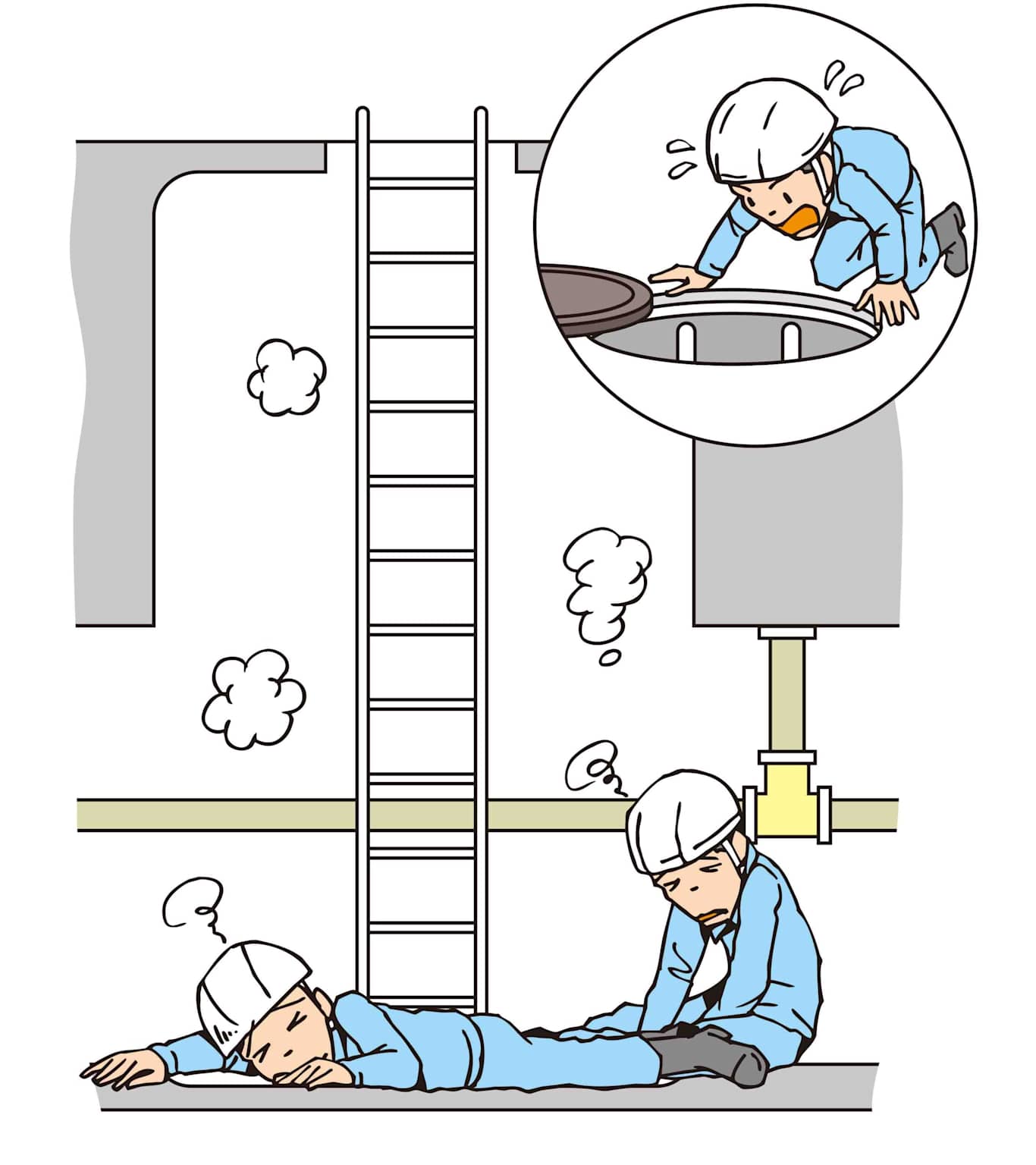

今回の事故で最も深刻だったのは、マンホール内に充満していた硫化水素ガスです。硫化水素は無色で「腐った卵」のような臭いがする猛毒ガスですが、高濃度では嗅覚が麻痺し、臭いを感じなくなる特徴があります。

消防の測定によると、現場では30ppmの硫化水素が検出されており、市が作業開始の基準とする10ppm未満を大幅に上回っていました。500ppm以上では意識障害、1000ppm以上では即死の危険があるとされています。

連鎖中毒のメカニズム

最初に転落した作業員を助けようとした3人が無防備に救助に入ったことで、全員が硫化水素中毒に陥りました。これは硫化水素中毒事故の典型的なパターンで、「救助者が二次災害に遭うケースが非常に多い」と専門家は指摘しています。

善意で助けようとした行動が、さらなる悲劇を招く結果となったのです。

インフラ老朽化と安全対策の課題

老朽化の現状

国土交通省によると、日本の下水道管路の約2割が耐用年数を超えており、今後も同様の点検作業が増加する見込みです。1981年に設置された行田市の下水管も、設置から44年が経過し、老朽化が進んでいました。

安全対策の不備

事故当時、本来必要とされる安全対策が十分に講じられていなかった可能性があります:

ロープ固定の不備

酸素濃度の事前測定不足

上部監視員の配置なし

転落防止柵の未設置

緊急作業という性質上、準備が不十分なまま作業が進められた可能性があります。

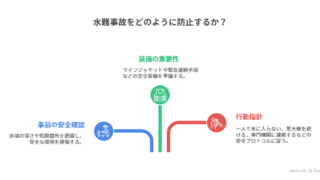

今後の対策と課題

再発防止に向けて

この事故を受けて、以下の対策が急務となっています:

安全教育の徹底: 硫化水素の危険性と対処法の周知

装備の強化: 防護服、ガス検知器の義務化

作業手順の見直し: 無防備な救助の禁止

監視体制の強化: 専門救助隊との連携

社会的影響

この事故は、インフラ点検の重要性と作業員の安全確保の両立という難しい課題を浮き彫りにしました。今後、全国で行われる下水道点検作業においても、同様の事故を防ぐための抜本的な対策が求められています。

4人の尊い命を無駄にしないためにも、徹底した再発防止策が必要です。

まとめ

行田市マンホール事故は、八潮市陥没事故を受けた緊急点検作業中に発生した痛ましい事故でした。被害者は行田市から委託を受けた三菱管理工業の50代男性作業員4人で、埼玉県立行田特別支援学校近くのあぜ道で硫化水素中毒により全員が死亡しました。

この事故は、日本のインフラ老朽化問題、作業員の安全対策の課題、そして善意の救助行動が招く二次災害の危険性を改めて浮き彫りにしました。今後は徹底した安全対策の確立と、専門的な救助体制の整備が急務となっています。

私たちのライフラインを支える作業員の安全を守ることは、社会全体の責任です。