7月に日米間で合意されたとされる関税15%の内容について、アメリカ側の公式発表と日本政府の説明に食い違いが生じ、

「赤澤大臣が関税15%と関税15%上乗せを勘違いして合意した」

という疑惑がSNSを中心に話題となっている。

しかし、8月6日に米ホワイトハウス高官が「日本には15%の追加関税を課す」と明らかにしたことで、この食い違いが現実のものとなった。

本稿では、この問題の経緯と真相について詳細に検証する。

日米関税交渉の経緯と合意内容の齟齬

交渉プロセスの問題点

2025年4月から8月にかけて行われた日米関税交渉は、赤澤亮正経済再生担当大臣が計8回にわたってワシントンを訪問するという異例の頻度で実施された。

この交渉の最大の問題は、正式な合意文書を作成せず「口約束」に留まったことである。

交渉は極めて特異な形で進行した。通常であれば実務担当者レベルでの詳細な協議を重ねた後にトップレベルでの合意となるが、今回は赤澤大臣とトランプ大統領との会談で突如として合意に至った。

政府関係者は「トランプ大統領に関税を引き下げてもらうことが最大の目的だったので、細かい話ができているはずもない」と証言している。

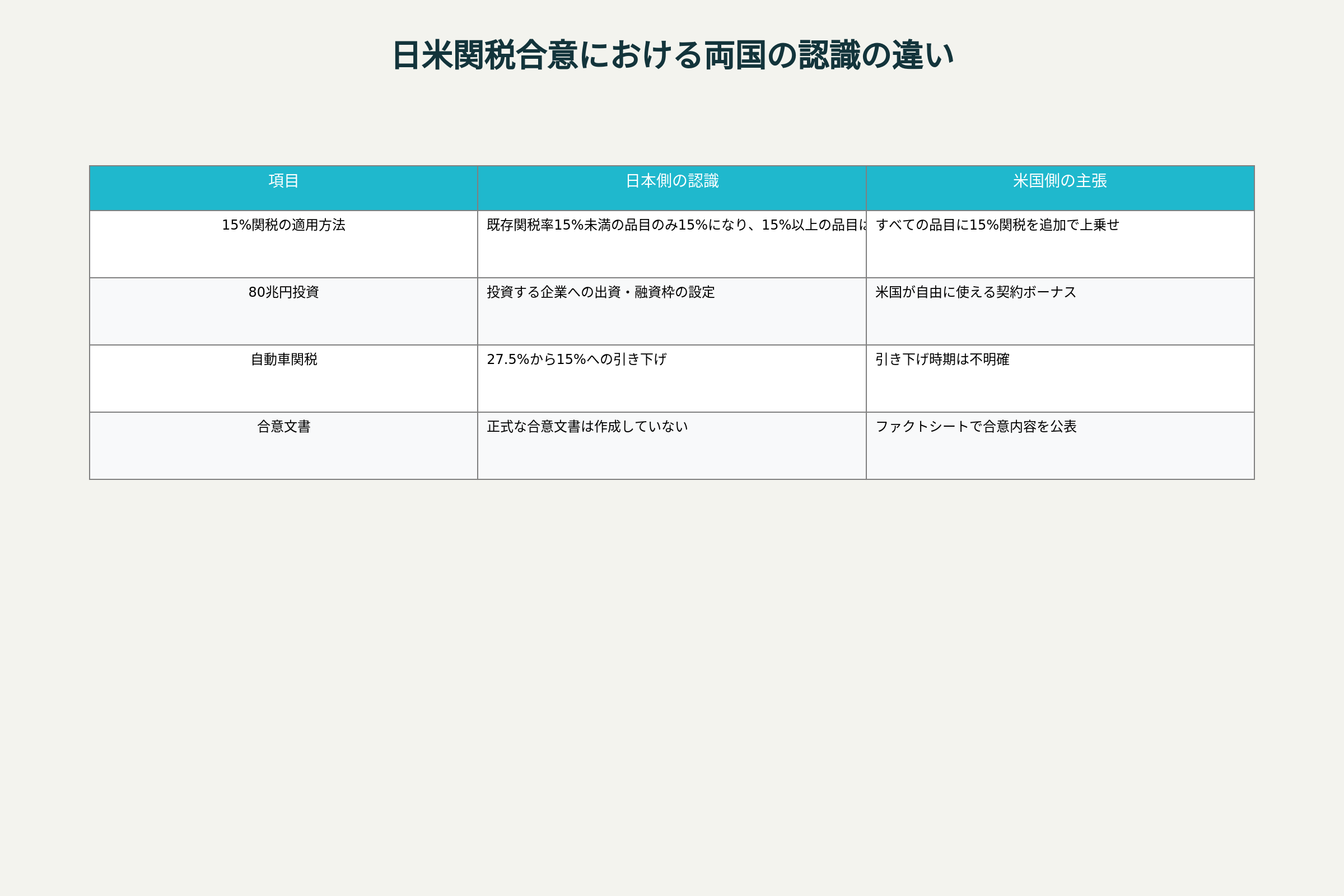

認識の食い違いが表面化

7月23日に日米が合意したと発表された内容に対し、両国の説明には明確な違いが存在していた。

日本政府は「既存の関税率が15%未満の品目は一律15%になり、15%以上の場合は上乗せされずに従来の税率が維持される」と説明していた。

しかし、米政府の公表内容では「日本からの輸入品は既存の税率に関係なく、15%の関税が上乗せされる」と読める内容となっていた。

この食い違いは単なる解釈の問題ではない。

例えば牛肉の場合、日本側の理解では既存の26.4%の関税率が維持されるはずであったが、米側の説明に従えば41.4%(26.4% + 15%)という高税率になる可能性があった。

合意文書なしの弊害

野党から「口約束だ」と批判された合意文書の不在は、結果的に大きな問題となった。

石破茂首相は「文書を作ることで関税の引き下げが遅れることを恐れた」と説明したが、この判断が裏目に出た形となっている。

政治の世界では「悪魔は細部に宿る」という格言があるが、まさにその通りの結果となってしまった。

8月7日の関税発動と現実化した懸念

ホワイトハウスの公式発表

8月6日、ホワイトハウス高官は7日から適用する各国・地域への新たな「相互関税」に関し、日本には15%の追加関税を課すと明らかにした。

これは日本政府の説明と完全に食い違う内容であり、より高水準の税率となることが確定した。

赤澤大臣は同日ワシントンでラトニック商務長官と会談し、合意した税率の履行を求めたが、アメリカ側の方針に変化はなかった。

企業への深刻な影響

この食い違いは企業経営に直接的な打撃を与えている。

牛肉輸出会社の関係者は「社内でも混乱が起きている。出たとこ勝負で、明日輸出したものが何%か確認するしかない」と困惑を示した。

輸出企業を中心に、日本経済への負担が重くなることは避けられない状況となった。

この状況は、交渉の詰めの甘さが実際のビジネスに深刻な影響を与える典型例となってしまった。

ファクトチェック:「勘違い」説の検証

交渉担当者の発言と行動の分析

赤澤大臣の一連の発言を検証すると、彼自身は日本側の解釈を一貫して説明していた。

2025年8月5日の参院予算委員会で赤澤大臣は

「15%を上回っている場合は、今の関税がそのまま維持される。15%未満であれば、15%まで関税が上がる」

と明確に述べている。

また、7月の合意直後にも

「15%未満の製品は既存の関税率とあわせて一律で15%となる一方、15%以上の関税がかかっている製品は新たな関税は課されず、既存の関税率のまま」

と説明していた。

アメリカ側の資料との整合性

問題の核心は、アメリカ政府が公表した連邦官報の記載内容にある。

この文書では「日本からのすべての輸入品に対して15%の相互関税を既存の関税に上乗せして課す」と明記されていた。

赤澤大臣はこれに対し「米側の閣僚から聞いている説明と違う内容になっている」と指摘し、修正を求めることを表明した。

専門家の分析

野村総合研究所の木内登英氏は「日米の認識のすり合わせが非常に時間がかかった」と指摘し、交渉の複雑さを説明している。

また、アメリカン・エンタープライズ研究所(AEI)の研究によれば、トランプ政権の関税率計算には代入ミスの可能性があるとされ、実際の税率は発表数値の約4分の1程度との分析もある。

これらの情報を総合すると、「勘違い」というよりも、交渉プロセスの構造的問題と、文書化を怠った結果生じた解釈の相違と見る方が適切だろう。

政治的影響と野党の批判

国会での追及

野党は関税交渉の問題点を厳しく追及している。

立憲民主党の野田佳彦代表は「合意文書も作らなかったら、どんどん拡大解釈をして日本はぼられ続けるんじゃないか」と批判した。

参政党の神谷宗幣代表は「不平等条約を押し付けられた感覚を持っている国民もたくさんいる」と述べ、関税ゼロへの交渉を求めた。

石破政権への打撃

この問題は石破茂首相の政治的立場にも影響を与えている。政府内からも「時間がかかりすぎ」「トランプ氏のATMになった」といった批判的な声が上がっている。

政治的には、この問題が石破政権の外交能力に対する疑念を生み、政権基盤を揺るがす要因の一つとなっている。

経済界の反応と実際の影響

産業界の受け止め

日本貿易会の安永竜夫会長は「大きなマイルストーンに到達した」として合意を評価しつつも、「全体像が明らかになった上で検討する」と慎重な姿勢を示した。

自動車メーカー幹部からは「15%であれば許容範囲」との声がある一方、「もともとの関税はもっと低かったので、手放しで喜べない」という複雑な反応も見られる。

経済効果の試算

大和総研の久後翔太郎氏の試算によると、15%の新たな関税により日本のGDPが1.1%減少する可能性があるという。

これは25%の関税が適用された場合と比較すれば小さいものの、依然として日本経済に大きな影響を与える水準である。

経済界の反応は、最悪のシナリオは回避できたものの、決して楽観できる状況ではないという認識で一致している。

80兆円投資を巡る認識の違い

トランプ大統領の「契約ボーナス」発言

もう一つの重要な食い違いは、日本の5500億ドル(約80兆円)の対米投資に関するものである。

トランプ大統領は「私は日本から5500億ドルの契約ボーナスをもらった。これは我々が好きなように投資できる金だ」と発言した。

これに対し赤澤大臣は「明らかに日本にもメリットがある時に米国に投資をする。それがない限りは協力できない」と反論し、あくまで投資する企業への出資・融資枠の設定だと説明した。

専門家の警告

アメリカ政治に詳しい明海大学の小谷教授は、トランプ氏の発言を「国内支持者向けのストーリー」としつつも、「自由に使えるようなお金であるかのような発信は控えるようにしてもらわないといけない」と警告している。

この80兆円を巡る認識の相違も、関税問題と同様に、合意内容の曖昧さから生じた深刻な問題と言える。

今後の展望と課題

修正交渉の可能性

赤澤大臣は訪米中にアメリカ側に対し、日本側の認識通りの合意履行を求めている。米政府が税率を修正する可能性もあるとされているが、その見通しは不透明である。

長期的な日米関係への影響

この問題は単なる関税問題を超え、日米関係の在り方に関わる根本的な課題を提起している。「合意文書なし」という手法が今後の二国間交渉に与える影響は深刻である。

今回の事例は、外交交渉における文書化の重要性と、「口約束」に依存することの危険性を如実に示している。

結論

「赤澤大臣が関税15%と関税15%上乗せを勘違いして合意した」という疑惑について検証した結果、これを単純な「勘違い」と断定することは適切ではない。むしろ、以下の構造的問題が複合的に作用した結果と見るべきである:

合意文書の作成を怠ったことによる解釈の余地の放置

交渉プロセスの異例性(実務協議の不足)

日米間のコミュニケーション不足

政治的配慮が優先され、技術的詰めが後回しになった問題

赤澤大臣自身の発言は一貫しており、日本側の解釈を正確に伝えていた。問題はその解釈がアメリカ側に正確に伝わらず、文書化もされなかったことにある。

この問題は日本の外交交渉能力と、国際合意における文書化の重要性について重要な教訓を提供している。今後の外交交渉では、このような曖昧さを残さない厳密な合意形成が求められるだろう。

結果的に日本経済と企業活動に深刻な影響を与えることとなったこの問題は、外交の重要性と責任の重さを改めて浮き彫りにした事例として記憶されるべきである。