2025年8月現在、「走行距離課税」の導入議論が活発化する中、バイクユーザーからは「自分たちにも影響があるのか?」という不安の声が多く聞かれます。

自動車への影響ばかりが注目される中、バイクへの具体的な影響について詳しく解説します。

走行距離課税とは?バイクへの適用可能性

走行距離課税とは、車両が走行した距離に応じて課税される新しい税制で、従来の排気量や車両重量ベースの税金とは全く異なる考え方です。

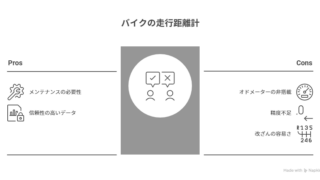

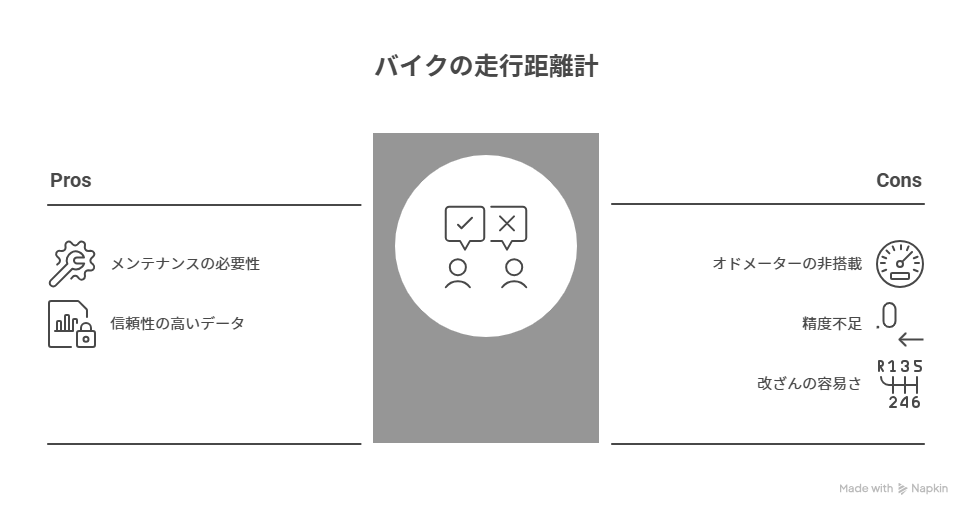

現在のところ、バイクへの走行距離課税導入の可能性は限りなく低いとされています。その理由として、バイクには走行距離の確認が難しい車種が多数存在し、オドメーターが搭載されていなかったり、一定距離で0kmに戻る仕様のものがあることが挙げられています。

私の考察: バイクは車と比べて技術的なハードルが高すぎるのが現実ですね。特に古いバイクや小排気量バイクでは、走行距離を正確に把握するシステム自体が存在しないケースが多いです。

現行のバイク税金制度との比較

現行のバイク税金制度

現在、バイクにかかる税金は以下のような構造になっています:

| 排気量区分 | 軽自動車税(年額) | 自動車重量税 | 車検 |

|---|---|---|---|

| 50cc以下(原付) | 2,000円 | なし | なし |

| 51cc~90cc | 2,000円 | なし | なし |

| 91cc~125cc | 2,400円 | なし | なし |

| 126cc~250cc | 3,600円 | 4,900円(新車時のみ) | なし |

| 251cc~400cc | 6,000円 | 4,900円(2年毎) | あり |

| 401cc以上 | 6,000円 | 4,900円(2年毎) | あり |

走行距離課税が導入された場合の予想

仮に走行距離課税が導入された場合、以下のような変化が予想されます:

| 年間走行距離 | 現行税金(250cc) | 走行距離課税(1km=3円想定) | 差額 |

|---|---|---|---|

| 3,000km | 3,600円 | 9,000円 | +5,400円 |

| 5,000km | 3,600円 | 15,000円 | +11,400円 |

| 10,000km | 3,600円 | 30,000円 | +26,400円 |

| 15,000km | 3,600円 | 45,000円 | +41,400円 |

私の感想: この表を見ると、バイクユーザーにとって走行距離課税は圧倒的に不利になることがわかります。現行の軽自動車税が年額3,600円という破格の安さなので、どんな走行距離課税でも負担増は避けられないでしょう。

バイクが走行距離課税の対象外とされる理由

1. 技術的な課題

250cc以下のバイクには車検がないため、走行距離を定期的にチェックする機会がありません。

これにより、正確な走行距離の把握が困難になります。

また、多くのバイクでは以下の技術的問題があります:

オドメーターの非搭載

走行距離計の精度不足

改ざんの容易さ

私の意見: 技術的な課題は確かに大きな障壁ですが、これは政府がやる気になれば解決できる問題でもあります。GPSを活用した課税システムなど、技術的解決策はいくらでもあるはずです。

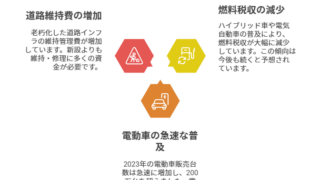

2. 税収への影響が限定的

バイクの電動化は自動車ほど進んでおらず、現段階でガソリン税の減収には大きく関与していません。

政府にとって、バイクからの税収確保は優先度が低いのが現状です。

私の考察: 確かにバイク市場は自動車市場と比べて小さく、政府としても労力に見合う効果が期待できないのでしょう。ただし、電動バイクが普及すれば状況は変わる可能性があります。

電動バイクの普及が変える可能性

電動バイクの普及が進んでから、バイクへの走行距離課税導入の可能性が高まると予想されています。

東京都は「2035年までに都内で新車販売される二輪車を100%非ガソリン化する」方針を掲げており、EVバイクの車両購入補助金などの政策を実施しています。

今後のタイムライン予想

| 時期 | 予想される動向 |

|---|---|

| 2025-2027年 | 電動バイクの普及加速 |

| 2028-2030年 | ガソリンバイクからの税収減少が顕著化 |

| 2031-2035年 | バイクへの走行距離課税導入議論開始 |

| 2036年以降 | 実際の導入可能性 |

私の考察: この予想スケジュールを見ると、現在のバイクユーザーが現役でいる間は影響を受けない可能性が高そうです。ただし、若いライダーは将来的に影響を受ける可能性を考慮しておく必要があります。

バイクユーザーが今すべき対策

1. 情報収集の継続

走行距離課税の議論は流動的なため、定期的な情報収集が重要です。特に以下の情報源をチェックしましょう:

国土交通省の発表

各都道府県の税制調査会資料

バイク業界団体の見解

2. 現行制度の活用

現在の軽自動車税は非常に安価なため、バイクライフを楽しむなら今のうちです。走行距離課税が導入される前に、思い切りツーリングを楽しんでおくのも一つの考え方です。

私の意見: 年額3,600円でバイクライフを満喫できる現在の制度は、本当に恵まれていると思います。この恩恵を受けられるうちに、しっかりと楽しんでおきたいですね。

3. 将来を見据えた車両選択

今後バイクを購入する際は、将来の課税制度変更も考慮に入れるべきでしょう:

燃費の良いバイクの選択

電動バイクへの関心

長期的な維持費の検討

まとめ

現時点では、バイクへの走行距離課税導入可能性は非常に低いというのが結論です。技術的な課題や税収への影響の小ささから、少なくとも2030年代前半までは現行制度が維持される可能性が高いでしょう。

ただし、電動バイクの普及が進めば状況は変わる可能性があります。バイクユーザーとしては、制度変更の動向を注視しつつ、現在の恵まれた税制環境を最大限活用することが賢明な判断と言えるでしょう。

私の最終的な感想: バイクは自動車と比べて社会への影響が小さく、政策の優先度も低いのが現実です。だからこそ、今のうちに存分にバイクライフを楽しんでおくべきだと思います。制度が変わってから後悔しても遅いですからね。

出典元

カババ 走行税(走行距離課税)とは?導入時期や課税方法、バイクへの影響も解説

https://www.car-byebuy.com/column/article/3209/TOYO TIRES 走行税とは?もし導入されたら日本はどうなるか解説!

https://ontheroad.toyotires.jp/tidbits/14287/カーセブン 走行距離課税とは?導入理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説

https://www.carseven.co.jp/magazine/news/11849/チューリッヒ バイク(125cc・250cc・400cc)や原付の税金。いつ支払う?

https://www.zurich.co.jp/motorbike/guide/cc-pay-moped-taxtime/バイクライフラボ 走行税(走行距離課税)とは何?バイクにも導入される?

https://www.8190.jp/bikelifelab/useful/beginners/mileage-tax/