2025年8月26日現在、「走行距離課税」の導入議論が本格化しており、SNSでもトレンド入りするほど注目を集めています。

しかし、この新たな税制について最も心配されるのが、地方・田舎在住者への影響です。

公共交通機関が限られる地域に住む方々にとって、この制度がどのような負担をもたらすのか、詳しく解説します。

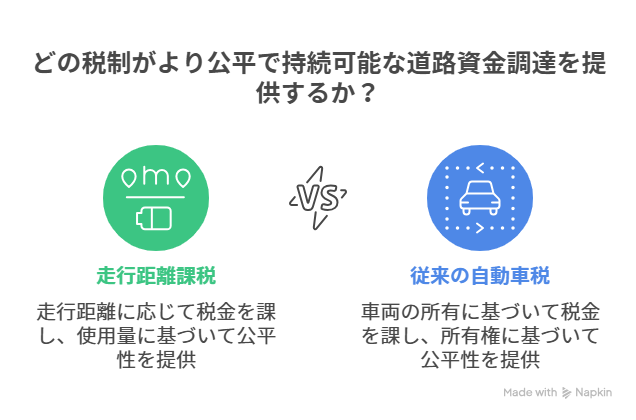

そもそも走行距離課税とは何か?

走行距離課税とは、自動車が走行した距離に応じて課税される新しい税金の形態です。

従来の自動車税や自動車重量税とは異なり、車両の所有ではなく「使用量(走行距離)」に応じて税金が課される点が大きな特徴となっています。

この制度が導入されると、走行距離が長いほど税負担が増え、走行距離が短いほど税負担が軽減されることになります。

私の考察: 理屈としては「使った分だけ払う」という公平性があるように見えますが、地方在住者にとっては実質的な増税になる可能性が高いですね。都市部の感覚で作られた制度のような気がしてなりません。

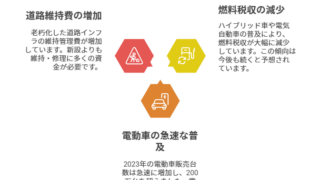

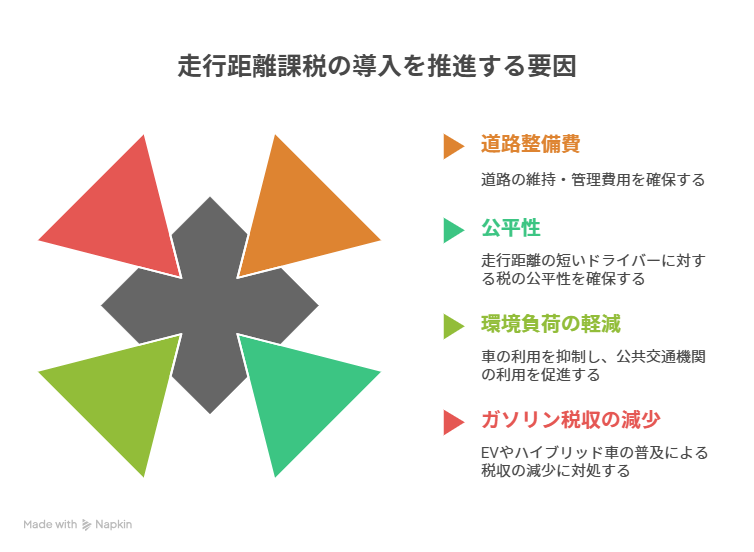

なぜ走行距離課税が検討されているのか?

走行距離課税が議論される背景には、以下の要因があります:

道路整備費の確保: 道路の維持・管理費用を、道路の利用頻度に応じて負担してもらう

公平性の確保: 従来の自動車税は車の所有に対する課税のため、走行距離が短いドライバーには不公平感があった

環境負荷の軽減: 車の利用を抑制し、公共交通機関の利用促進を図る

ガソリン税収の減少: EVやハイブリッド車の普及により、従来のガソリン税収が減少している

私の感想: 建前は立派ですが、結局のところ税収確保が一番の理由でしょう。EVが普及してガソリン税が取れなくなったから、別の方法で取ろうということですね。

地方・田舎在住者が直面する深刻な問題

1. 公共交通機関の限界

地方部では公共交通機関が限られるため、自家用車への依存度の高さから税負担が増加する可能性があります。

地方住民の生活実態として、通勤や買い物に長距離の移動を必要とする場合が多いためです。

具体的には:

最寄り駅まで車で30分以上

スーパーまで片道10km以上

病院通いで月に数百km走行

子どもの送迎で毎日往復

私の意見: これは本当に深刻な問題です。地方に住んでいると、車は「贅沢品」ではなく「生活必需品」です。選択の余地がないのに、使った分だけ課税されるのは理不尽としか言いようがありません。

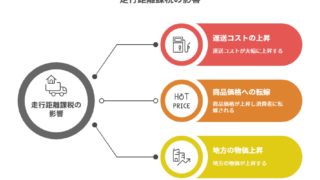

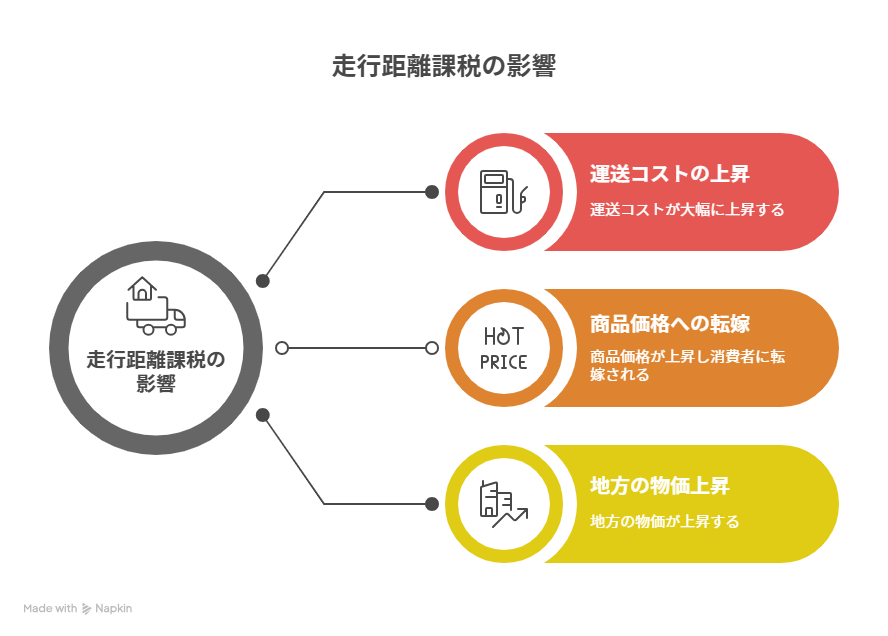

2. 物流業界への大打撃

走行距離課税が導入されると、物流業界の負担が増加する可能性があります。

特に運送業では、トラックなどの商用車が多く走行しており、走行距離課税の導入により大きな影響を受けると予想されます。

この影響は最終的に:

運送コストの上昇

商品価格への転嫁

地方の物価上昇

私の考察: 運送業界の負担増は、結局消費者に跳ね返ってきます。特に地方は配送距離が長いため、都市部以上に物価が上がる可能性が高いでしょう。

具体的な税負担シミュレーション

現在の制度設計は未確定ですが、仮に1km当たり5円の課税がされた場合を想定してみましょう:

| 年間走行距離 | 年間税負担 | 月額負担 |

|---|---|---|

| 5,000km | 25,000円 | 約2,100円 |

| 10,000km | 50,000円 | 約4,200円 |

| 15,000km | 75,000円 | 約6,300円 |

| 20,000km | 100,000円 | 約8,300円 |

地方在住者の平均的な年間走行距離は15,000〜20,000kmと言われているため、月額6,000円〜8,000円の新たな負担が発生する可能性があります。

私の感想: この負担額を見ると、地方の家計には相当厳しいものがあります。現在でも燃料費やメンテナンス費用がかかっているのに、さらに走行距離課税が加わるとなると、もはや車を持つこと自体が贅沢になってしまいます。

地方特有の問題への対策案

走行距離課税の導入に際して、地方への配慮として以下のような対策が考えられます:

地域の実情に応じた課税率の調整

公共交通機関の整備との組み合わせ

地方住民への特別措置や軽減措置

私の意見: 対策案はありますが、実際に実現されるかは疑問です。これまでの政策を見ていても、地方への配慮は後回しになることが多いのが現実でしょう。

今後の展望と注意点

2025年8月現在、走行距離課税の導入時期は正式に決定されていません。

議論は進められているものの、制度の具体案はまだ公表されておらず、国会での法案提出や可決にも至っていないのが現状です。

ただし、制度設計の方向性は今後数年以内に示される可能性があります。

私の考察: まだ決定事項ではありませんが、政府の税収確保への強い意欲を考えると、何らかの形で導入される可能性は高いでしょう。地方在住者としては、今のうちから情報収集と対策を考えておく必要がありそうです。

まとめ

走行距離課税の導入は、地方・田舎在住者にとって極めて不利な制度になる可能性が高いことがわかりました。

公共交通機関が限られ、車が生活必需品である地域の実情を無視した制度設計では、地方の生活はさらに厳しくなるでしょう。

今後の政府の動向を注視しつつ、地方の声をしっかりと届けていくことが重要です。同時に、カーシェアリングの活用や公共交通機関の充実など、個人レベルでも地域レベルでも対策を検討していく必要がありそうです。

出典元

JAF-training.jp 走行距離課税とは?議論の背景やメリット・デメリットを紹介

https://jaf-training.jp/column/mileage-tax/カーセブン 走行距離課税とは?導入理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説

https://www.carseven.co.jp/magazine/news/11849/FCリースメディア 走行税の導入を検討?運送業への負の影響は。すべてが値上がり?

https://fcleasemedia.fundcreation.co.jp/2025/04/08/ネクステージ 走行距離課税とは?メリット・デメリットと海外事例から見る日本の導入可能性

https://www.nextage.jp/buy_guide/cost/199969/